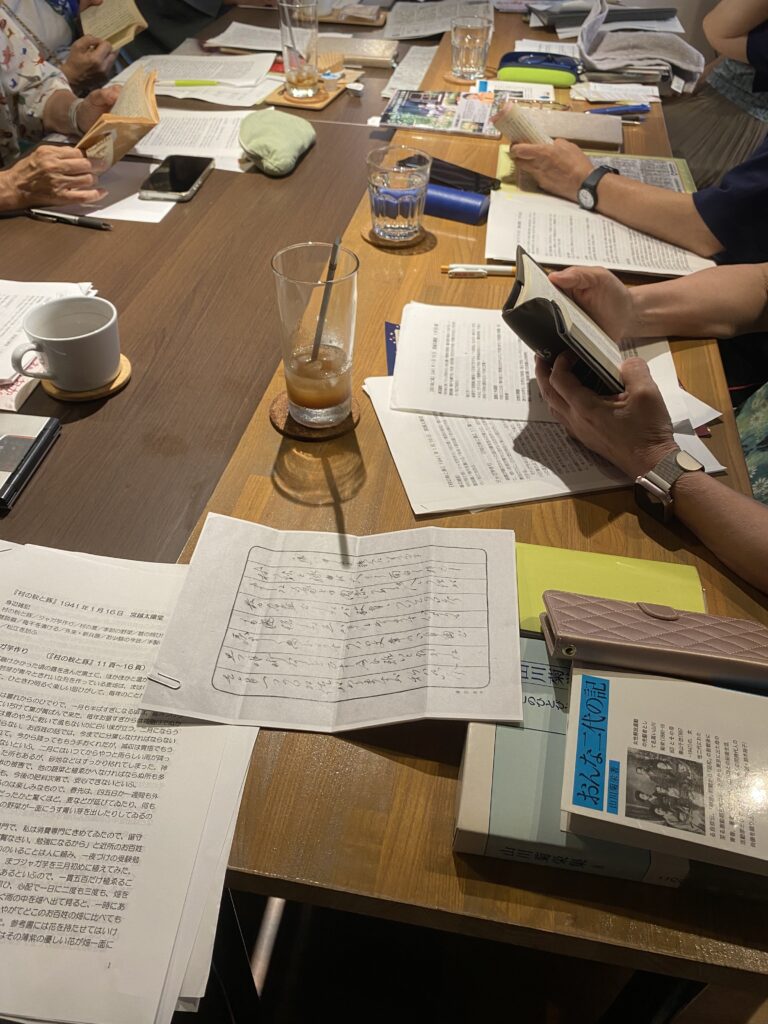

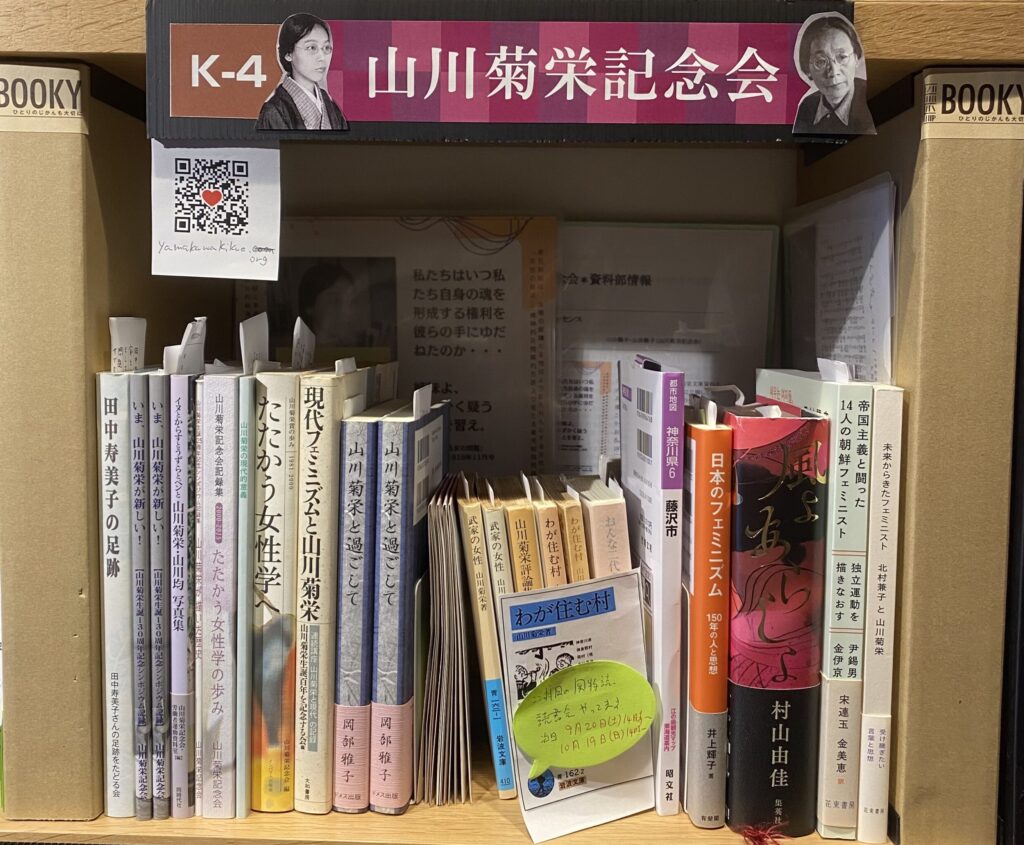

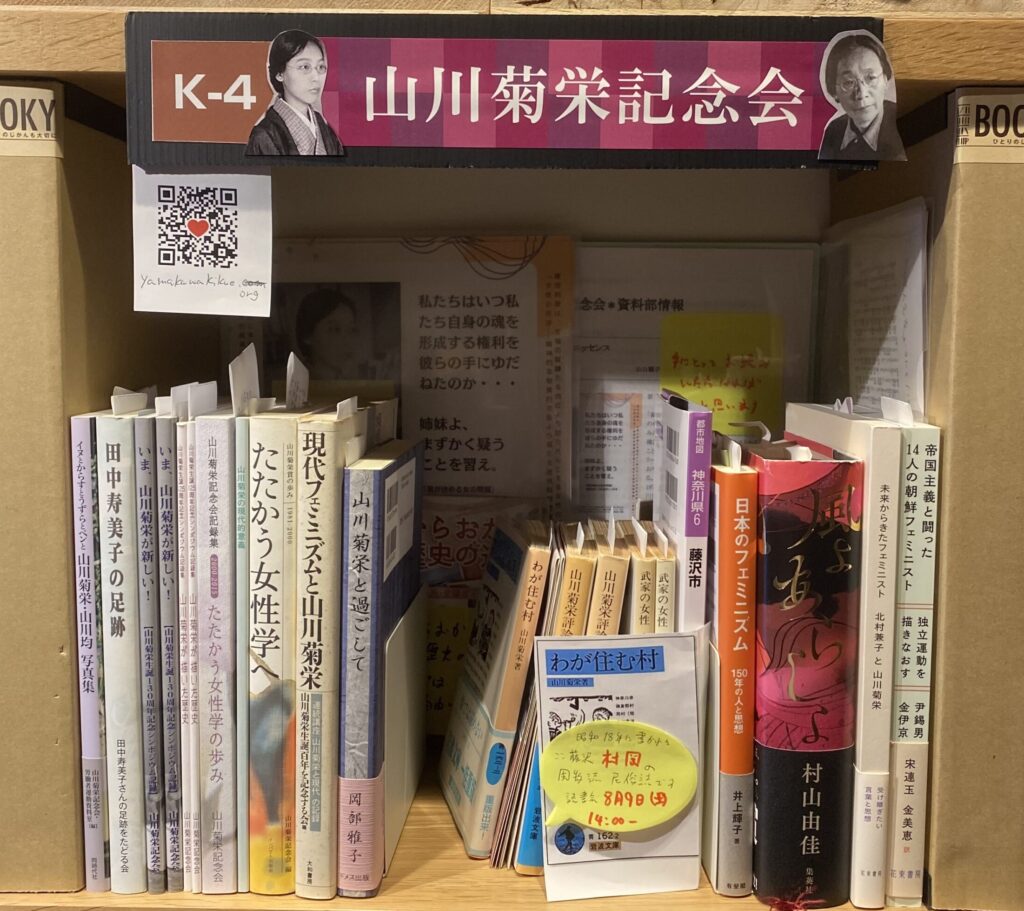

藤沢のブックカフェBOOKYさんを会場とする読書会ですが、次のように予定しています。

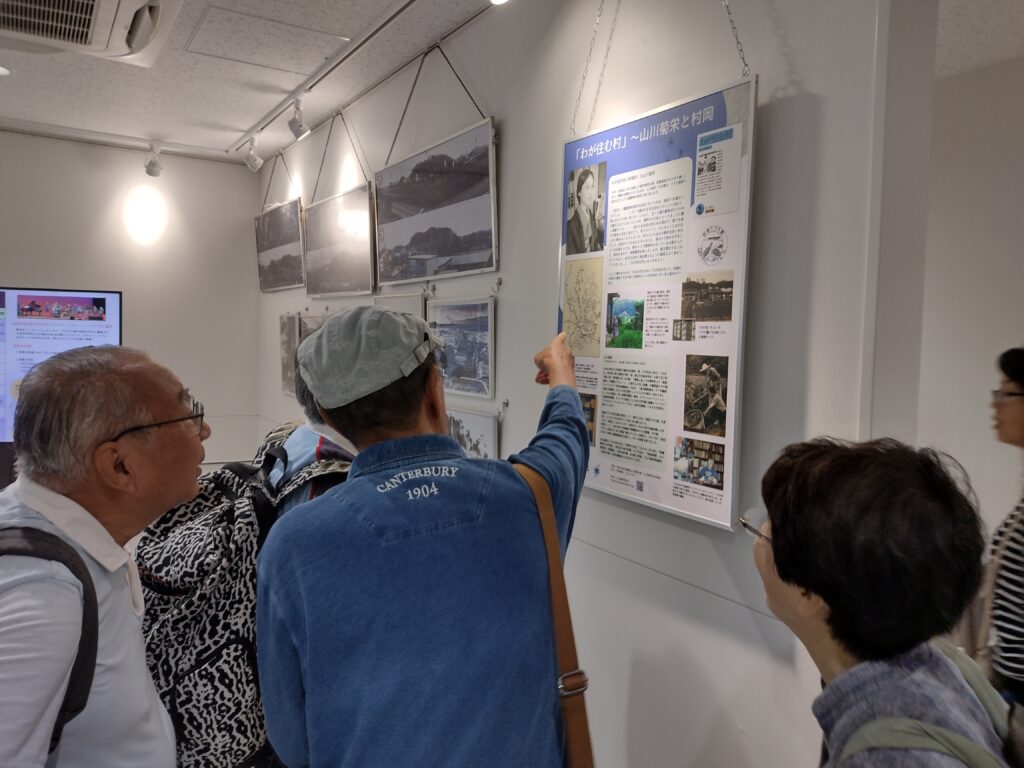

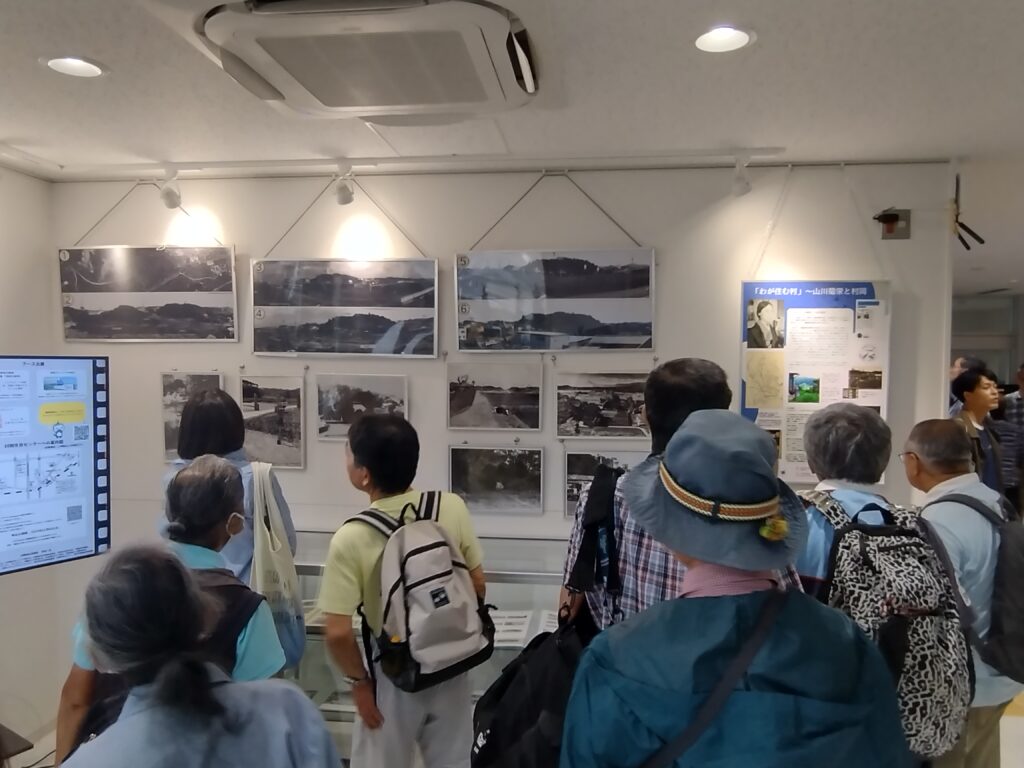

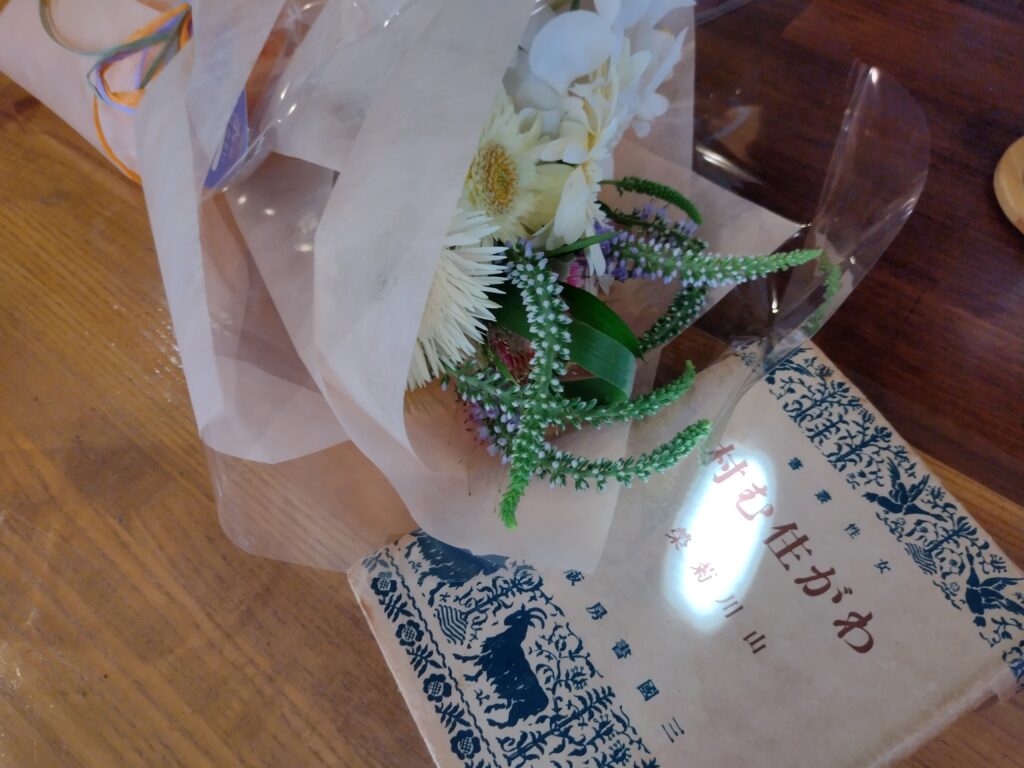

2月8日(日)14:00~ 『わが住む村』(耕地は蘇(よみがえ)る」P.160から)を読むほか、山川菊栄の息子の山川振作氏が書いた、江ノ電沿線の変遷を写真とともに記録したエッセイ(『かまくら春秋』に連載)について、前回から盛り上がった熱気が冷めやらず再燃するかもしれません。いつものようにワンドリンクの注文をお願いします。座席の準備のため、初めてご参加されるかたは、事前に山川菊栄記念会y.kikueアットマークshonanfujisawa.comまでご連絡いただければ幸いです。

また、BOOKYさんが主催されている【BOOKY 第29回読書会】も参加者を募集中。

日時:2026年2月7日(土)16:00~18:00

場所:BOOKY店内にて

参加費:無料(ドリンクのオーダーお願いします)

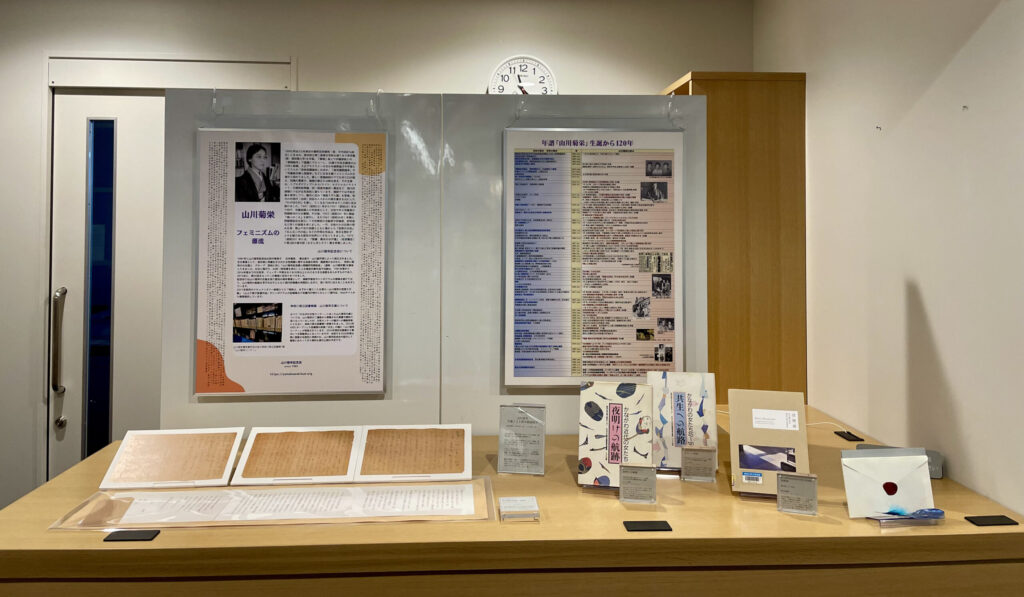

テーマ【フェミニズムについて】

2月5日までにBOOKYさんあて直接お申し込みくださいませ。