1890年に生まれた山川菊栄がもし生きていたら、135歳となっていた2025年も暮れようとしています。

35歳のとき、『報知新聞』紙上に家制度の廃止から労働市場における性差別の解消要求を網羅した「無産政党と婦人の要求」を連載しました。そして、所属していた政治研究会神戸支部婦人部を通じて「婦人の特殊要求について」として、政治研究会本部に綱領の修正を要求しました。また、左派労働運動の女性活動家たちが集う日本労働組合評議会全国婦人部協議会で「婦人部テーゼ」を起草し、採択されました。今年は、それから100年という節目でもありました。これに関連して、5月に出た平地一郎さんの論考にとても感銘を受けました。記念会にも送っていただいています。http://www.kyokai.gr.jp/syakaisyugi2505.html

Wikipediaの山川菊栄の日本語ページ をはじめ、神奈川ゆかりの女性たちの項目が充実していきました。山川菊栄の外国語版のページでは、昨年3月には、英語はもとより、中国語、韓国語、ロシア語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、ポルトガル語、カタル―ニヤ語、インドネシア語、南インド・マラヤーラム語版がありましたが、現在、アラビア語やフィリピンの中央で話されているビコール語のページが新たにうまれています。また、「赤爛会」はベンガル語のページも作成されています。

4月には、昨年、国立公文書館に山川菊栄記念会から寄贈した、菊栄旧蔵の労働省婦人少年局作成資料65点について、同館のデータベース搭載と公開 が始まりました。蔵書印や本人の書き込みのある唯一無二も資料です。現在、「新規公表」のファイルのなかに、ほかの3つの文書群とともに表示されており、「資料群詳細」として、資料来歴や、神奈川県立図書館に山川菊栄文庫があることも紹介されています。保管場所は東京竹橋の本館ですので、事前予約なく請求手続きを行えば閲覧することができます。

また、冒頭に触れた「婦人の特殊要求について」と「婦人部テーゼ」を高く評価され、山川菊栄の跡を継ぐように女性労働研究に邁進された、記念会の世話人でもあった竹中恵美子さんが7月鬼籍に入られました。山川菊栄生誕100年記念のシンポジウムでの講演は、竹中恵美子著作集7の「現代フェミニズムと労働論」に、第3章「 山川菊栄におけるマルクス主義フェミニズム」として収録されています。この講演の中で竹中さんは、

「私が菊栄氏に深い思いをよせ、あるいは心酔いたしますのは、一つは、非常に優れた理論家であると同時に、働く女性に対して限りなく熱いまなざしを持った情熱家であった、という点にあります。」

と述べられています。この言葉について、これは山川菊栄のことであり、竹中恵美子さんご自身のことだと「竹中恵美子さんを偲ぶ会」で紹介させていただきました。

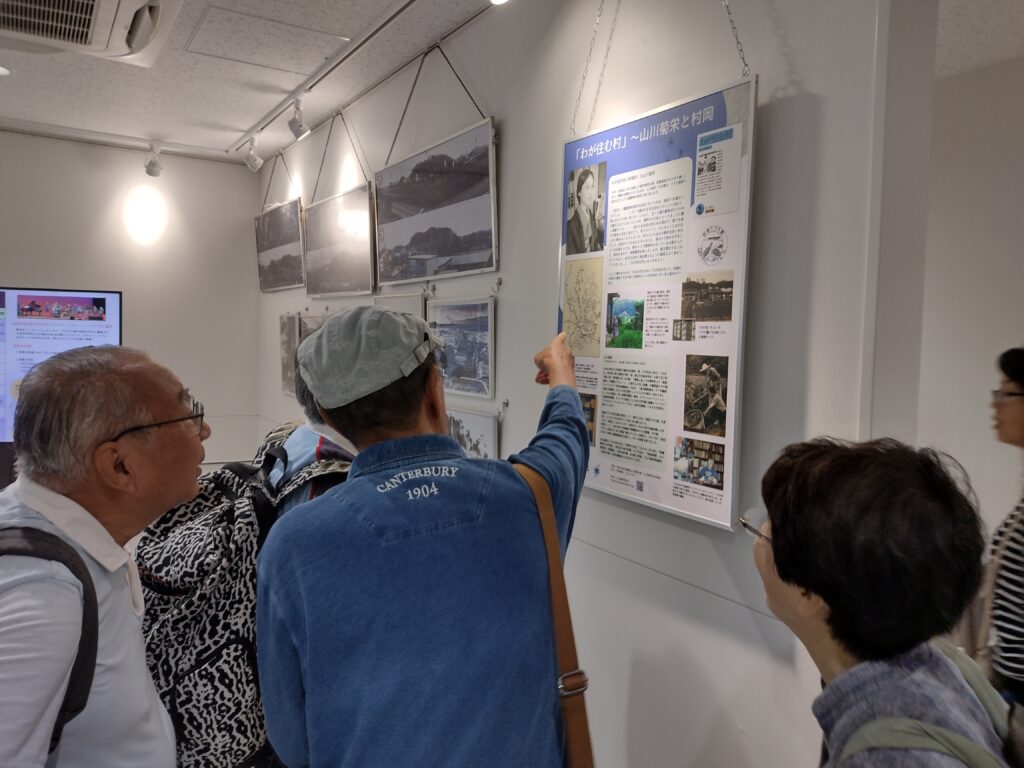

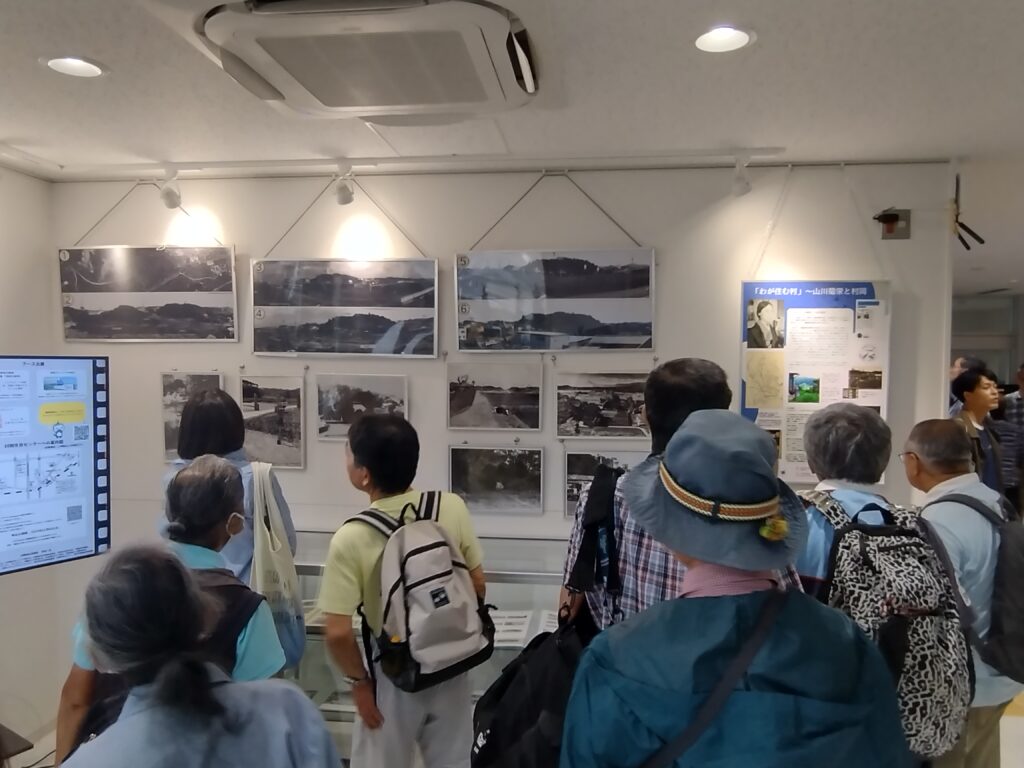

村岡市民センター内覧会にて

10月には、藤沢の旧居近くにあった村岡公民館の老朽化に伴い、新しい「村岡市民センター」が地域福祉機能を伴ってオープン。待ちにまった市民のみなさんの熱気のなか、山川菊栄記念会で制作した、『わが住む村』と山川菊栄を紹介するパネルをご披露することができました。展示パネルは1階の休憩室のコーナー近くに掲示され、湘南うずら園経営のことや夫・均とともに農業にいそしんだ姿、そして最晩年にNHKのインタービューを受けたことなどを伝えています。ここに至る、地元のみなさまの応援と御理解御協力に改めて感謝申し上げます。

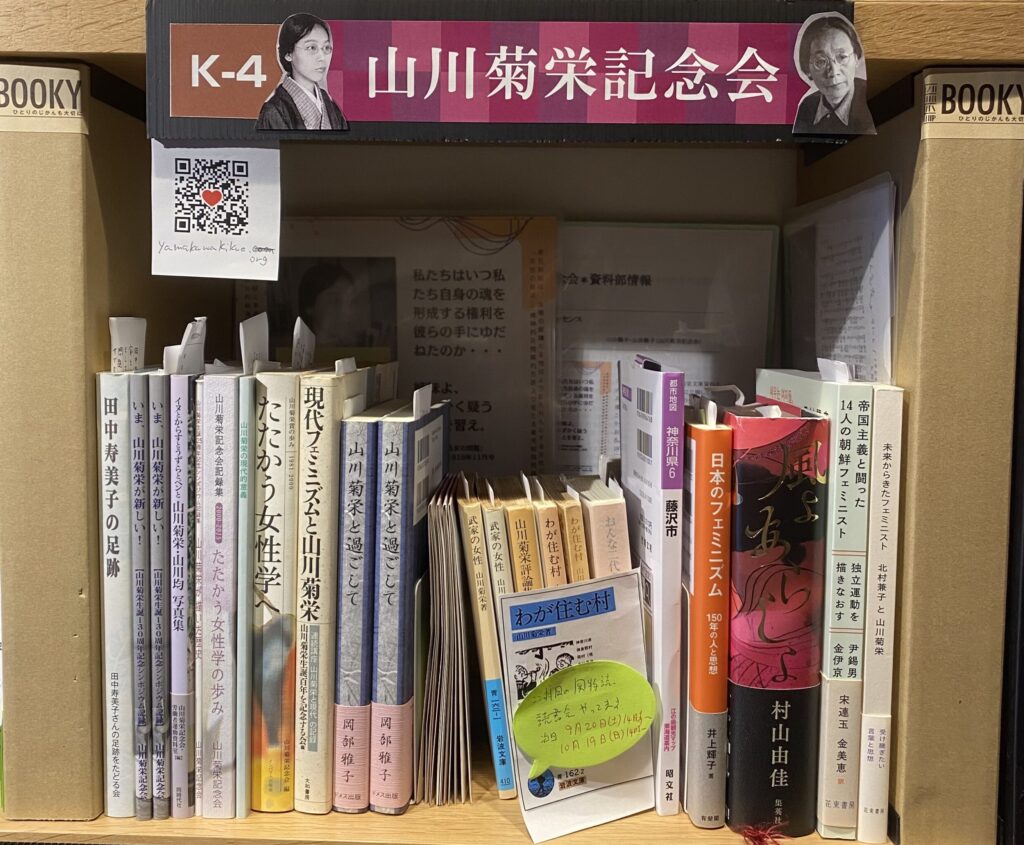

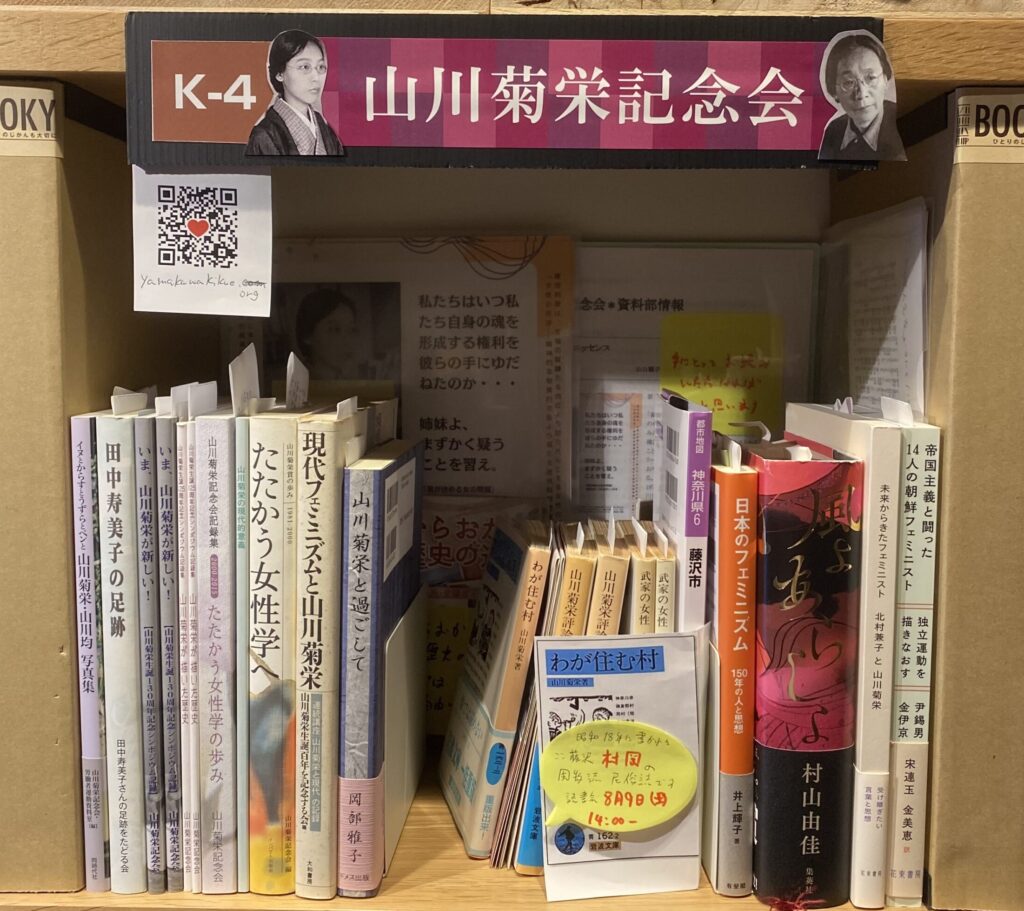

本棚に隠れたミッションを追っていく謎を解いていくと

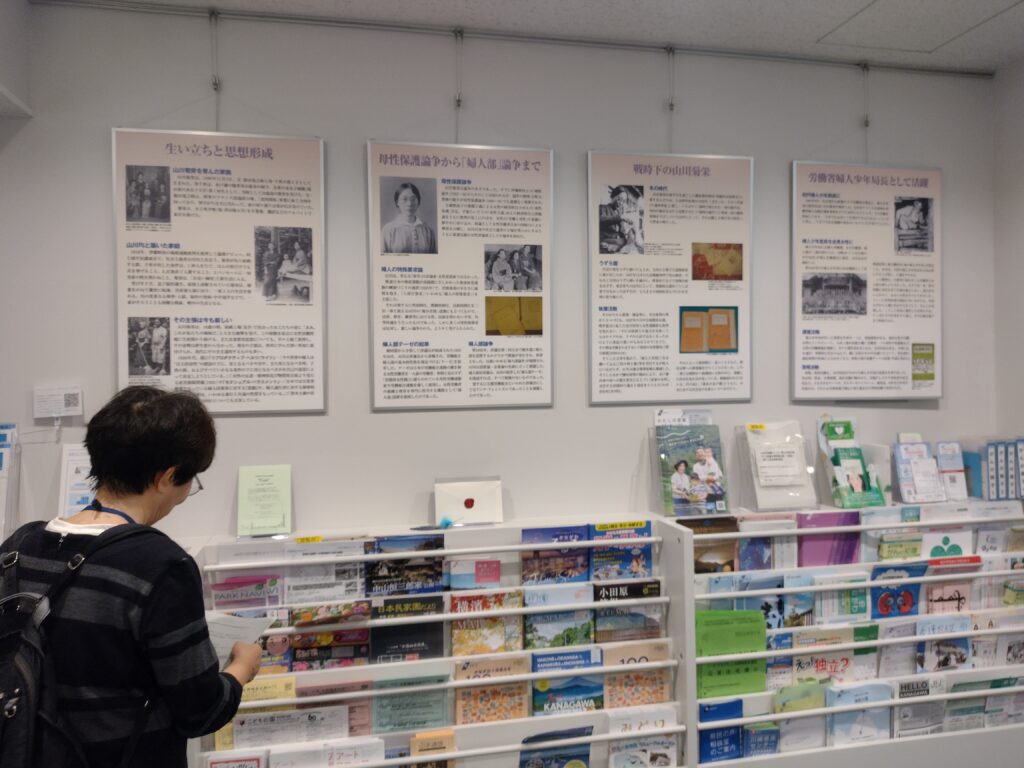

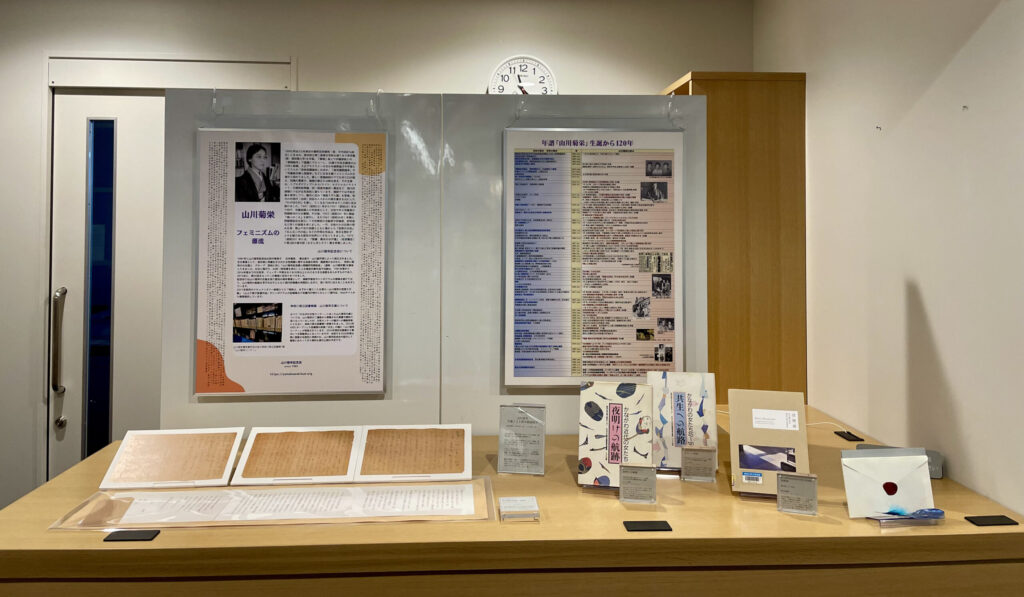

神奈川県立図書館は、現在新収蔵庫の整備の最終盤にきていますが、山川菊栄文庫の再開を首を長くしてまっている方が大勢います。そのようななか、図書館の方々も内部工事と移転準備の傍ら、山川菊栄の生誕135年関連イベントとしてパネル展示と謎解きの企画実施をしてくださいました。パネルは記念会が生誕120年の時に制作し(一部、今年改稿。追加)寄託しているもので、若い司書さんを中心にパネル展示だけでなく、図書館のいろいろな部署と協力して、本棚や検索パソコンをめぐっていく斬新な謎解きに挑戦していくというイベントが加えられました。山川菊栄をまだ知らない人を含めて、いろいろな人々が山川菊栄とその仕事に親しむ機会となり、とても感銘を受けました。神奈川県立図書館の関係の皆様に改めて感謝申し上げます。村岡市民センターとともに、記念会だけでは不可能なアウトリーチとして、また次の世代に山川菊栄を伝えていくという点でも大きな意味をもったイベントでした。

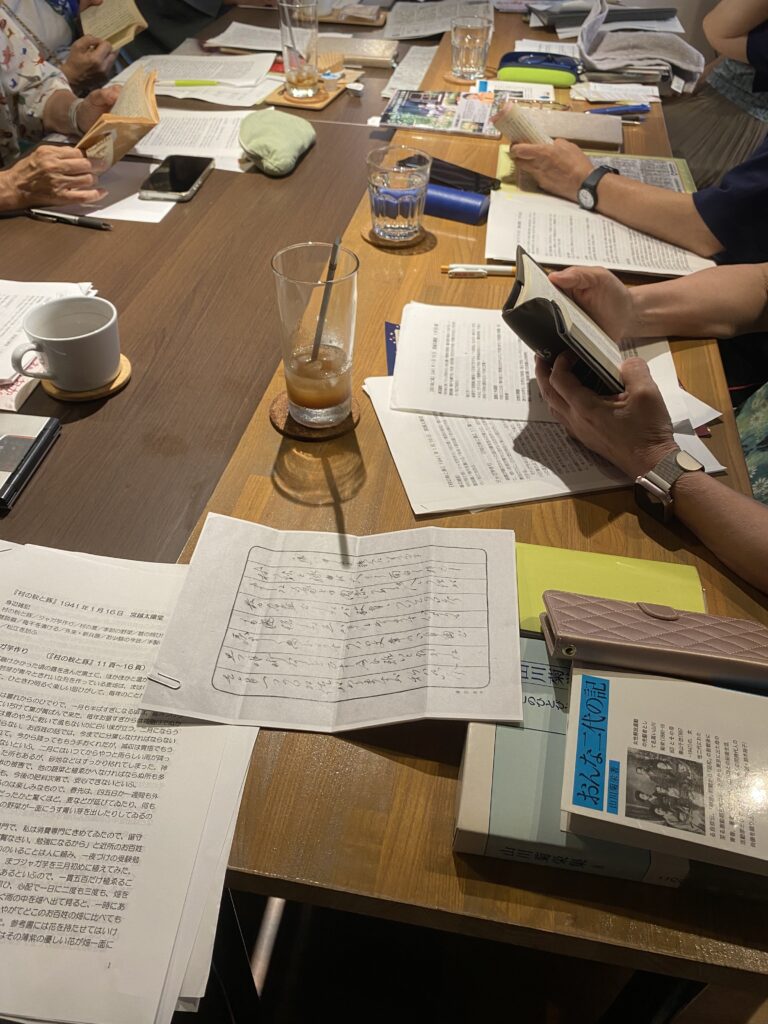

山川菊栄の誕生月、11月には江東の女性史研究会のみなさんの企画により、江東区主催「いろどりフォーラム2025男女共同参画フォーラム」の一環として、ドキュメンタリー映画「姉妹よ、まずかく疑うことを習え」の上映と記念会の事務局長山田敬子の解説がパルシティ江東で行われました。1999年にドメス出版から出された『江東に生きた女性たち』(完売)を編纂した江東区女性史編集委員会の解散後も共同学習を続け、息の長い活動をしている有志のグループが「江東の女性史研究会」 です。

今年の特徴として、海外での複数の翻訳企画から著作権等の照会がありました。数多くの翻訳作品を残した山川菊栄ですが、いよいよ21世紀にその国際性が発揮されていくと思われます。来年以降、翻訳出版の知らせと評価が届くことを心から楽しみにしています。