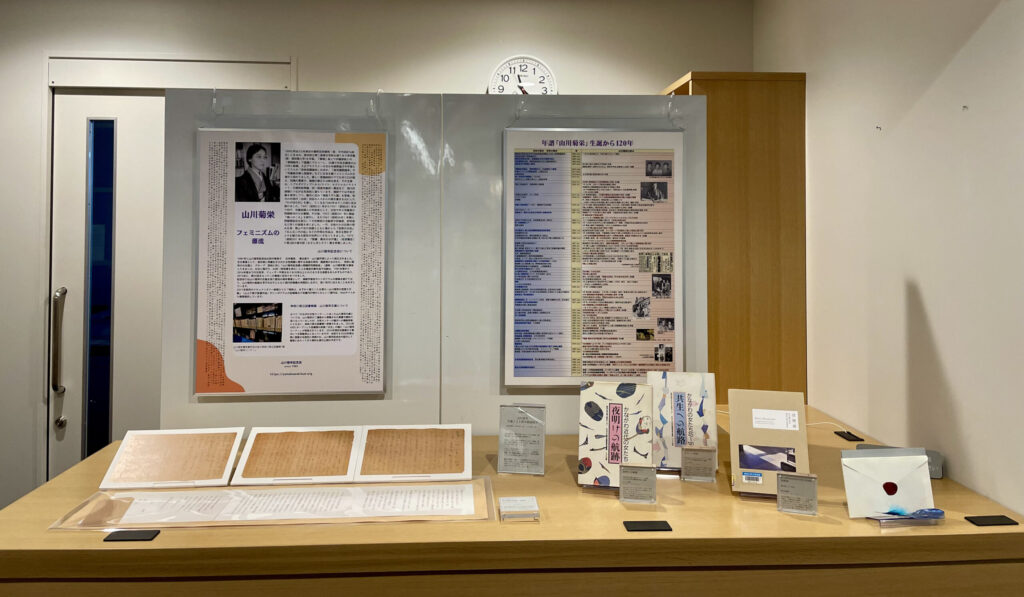

今月3日は山川菊栄生誕135年の日でした。かつて行っていたような周年記念の講演会などのような大きなイベントは企画しませんでしたが、神奈川県立図書館でのパネル展と謎解きイベント(11月12日までです。お急ぎください)が若い司書の方の企画から生まれました。

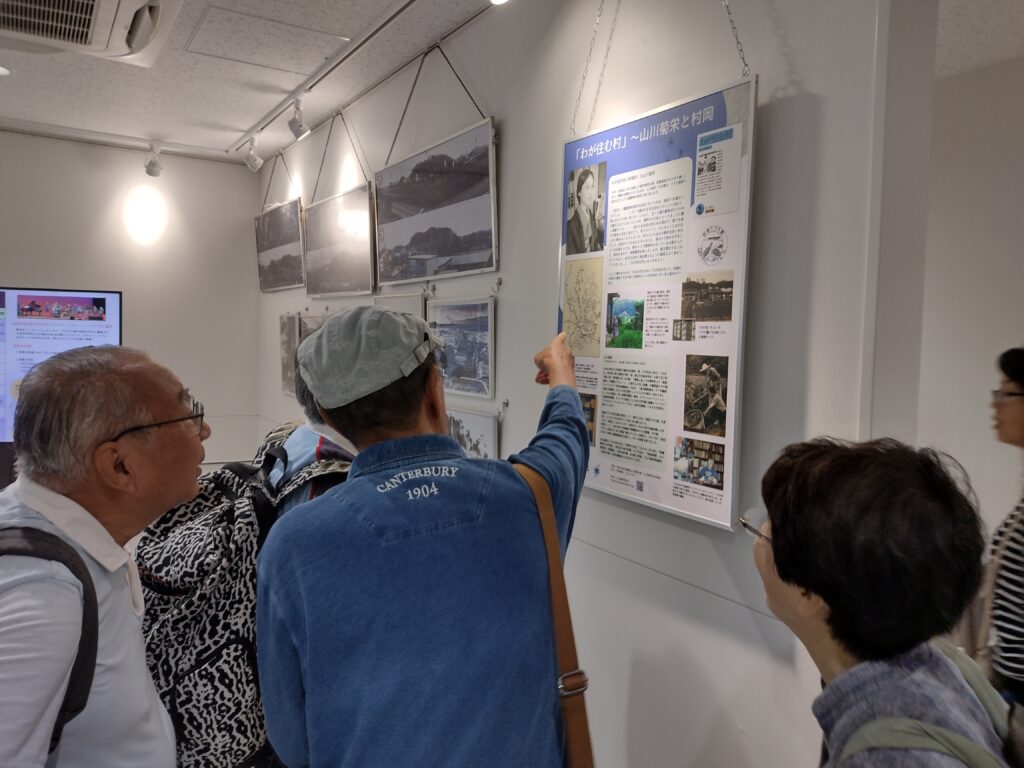

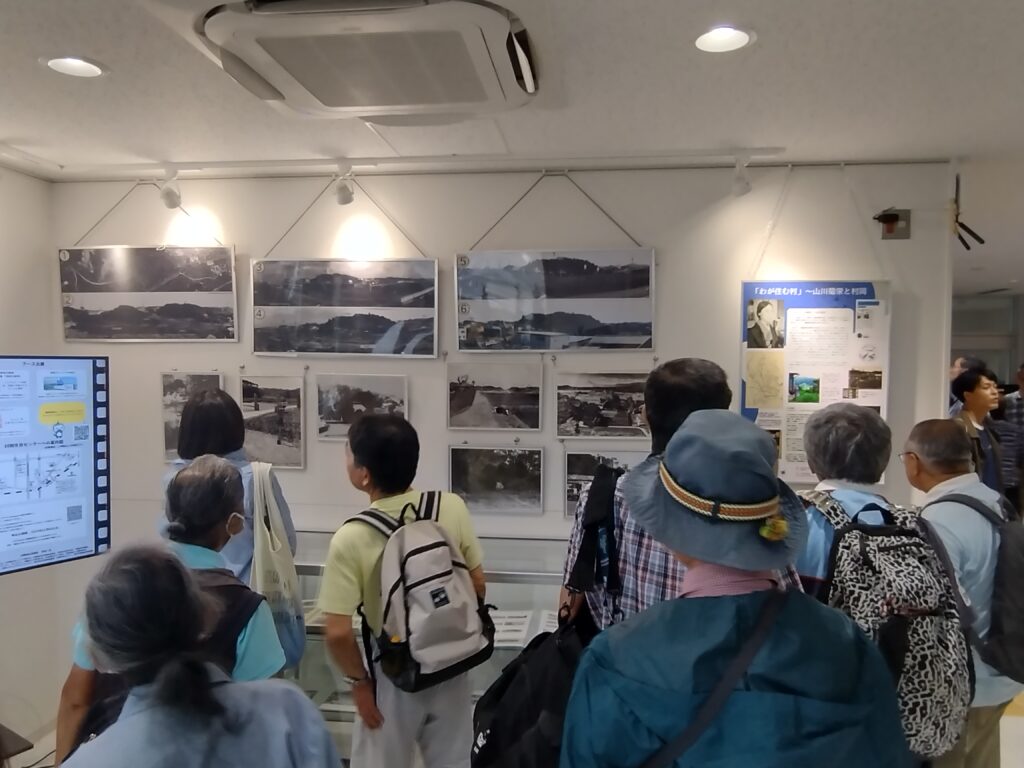

また先月には、山川菊栄・均夫妻が長らく住んでいたゆかりの藤沢市村岡の地に市民センターが誕生し、その一画に記念会制作のパネルが掲示されました。若い夫婦がパネルを指さして何か話し込んでいる姿も見受けられました。

山川菊栄の名を知っているフェミニストだけでなく、まったく知らない世代にどうアプローチしていくのか、記念会の普及活動として大きな課題だったことが少しずつクリアできてきているように感じています。

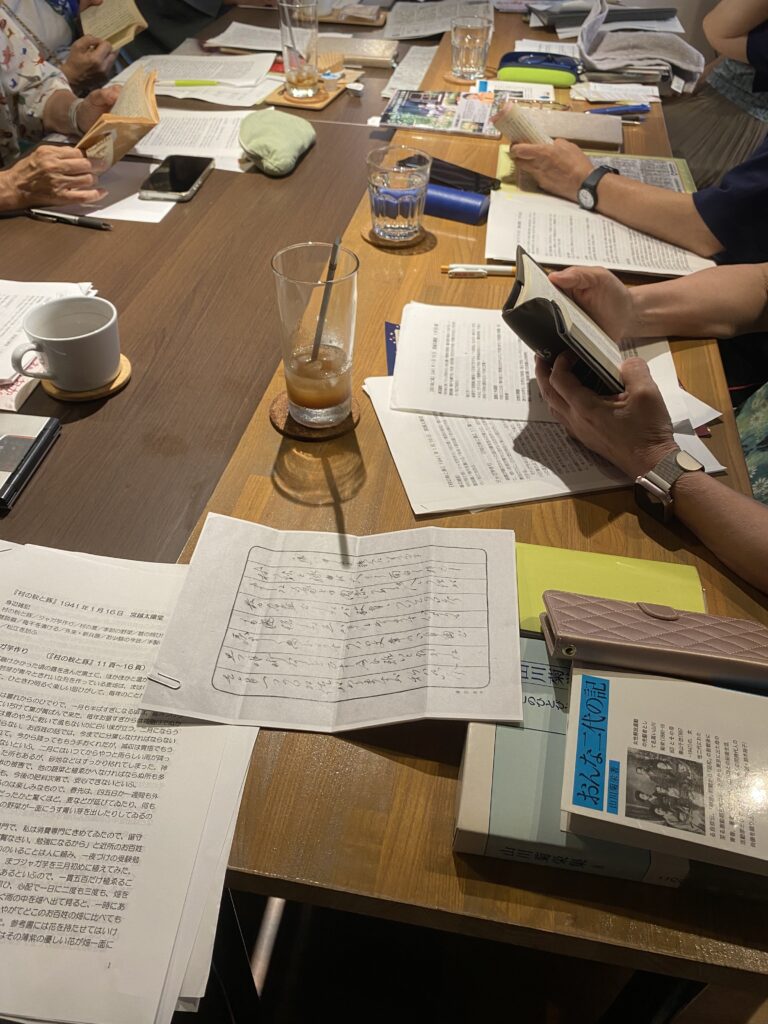

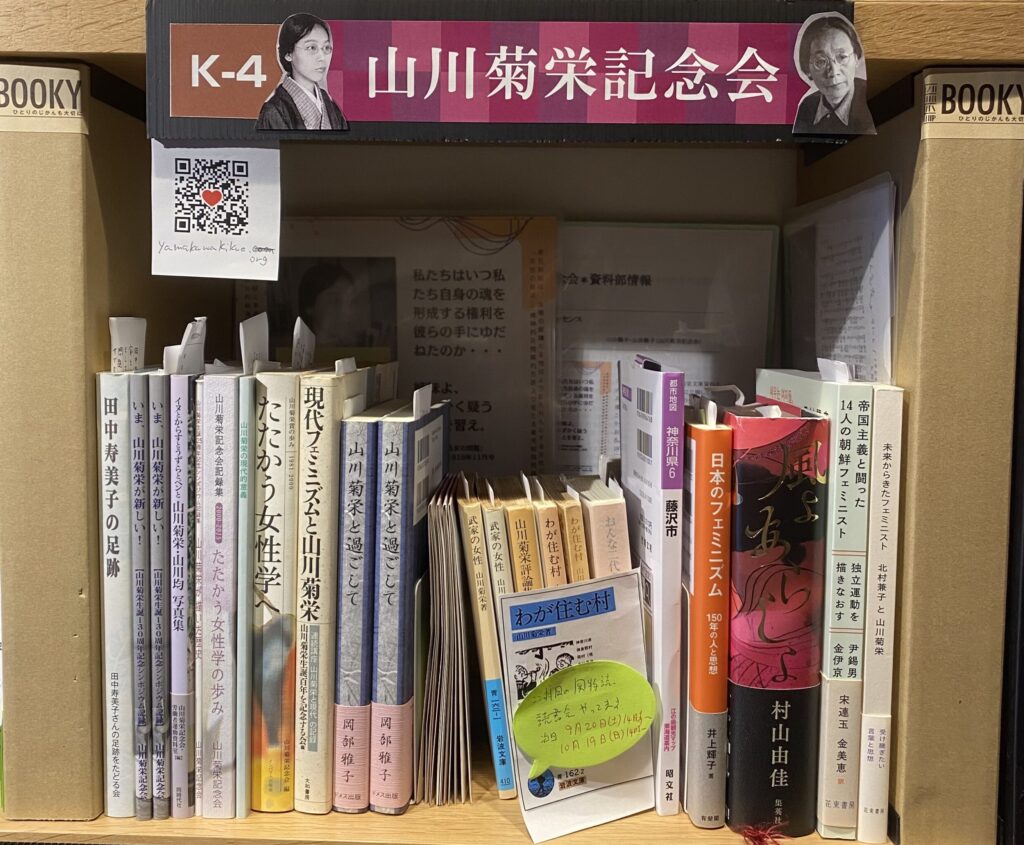

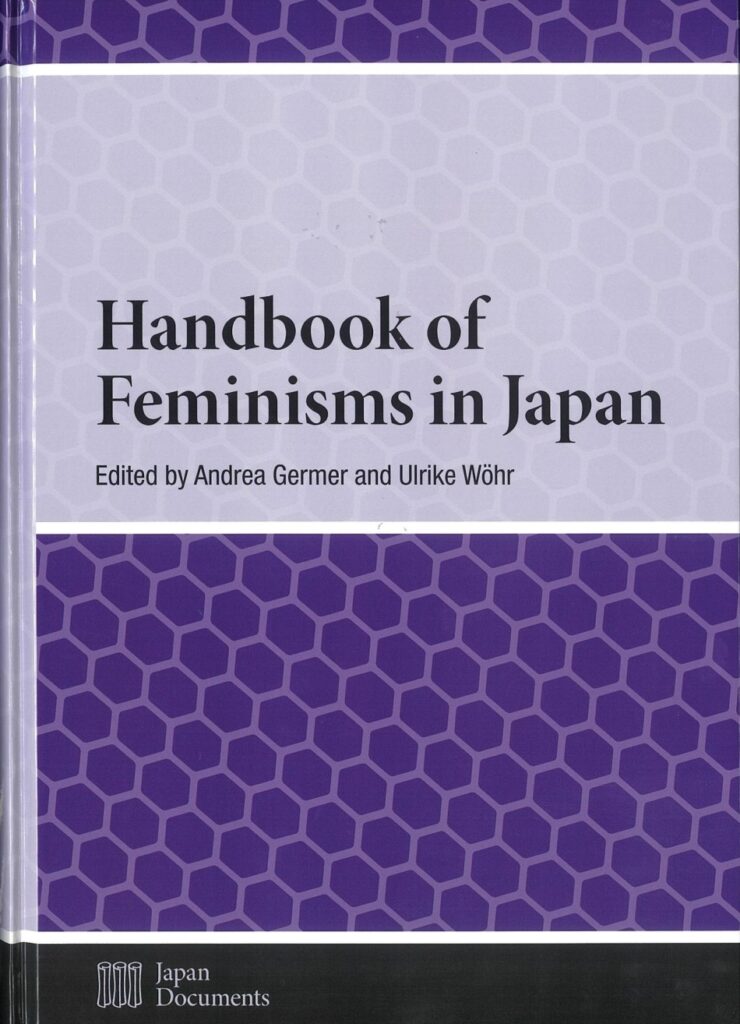

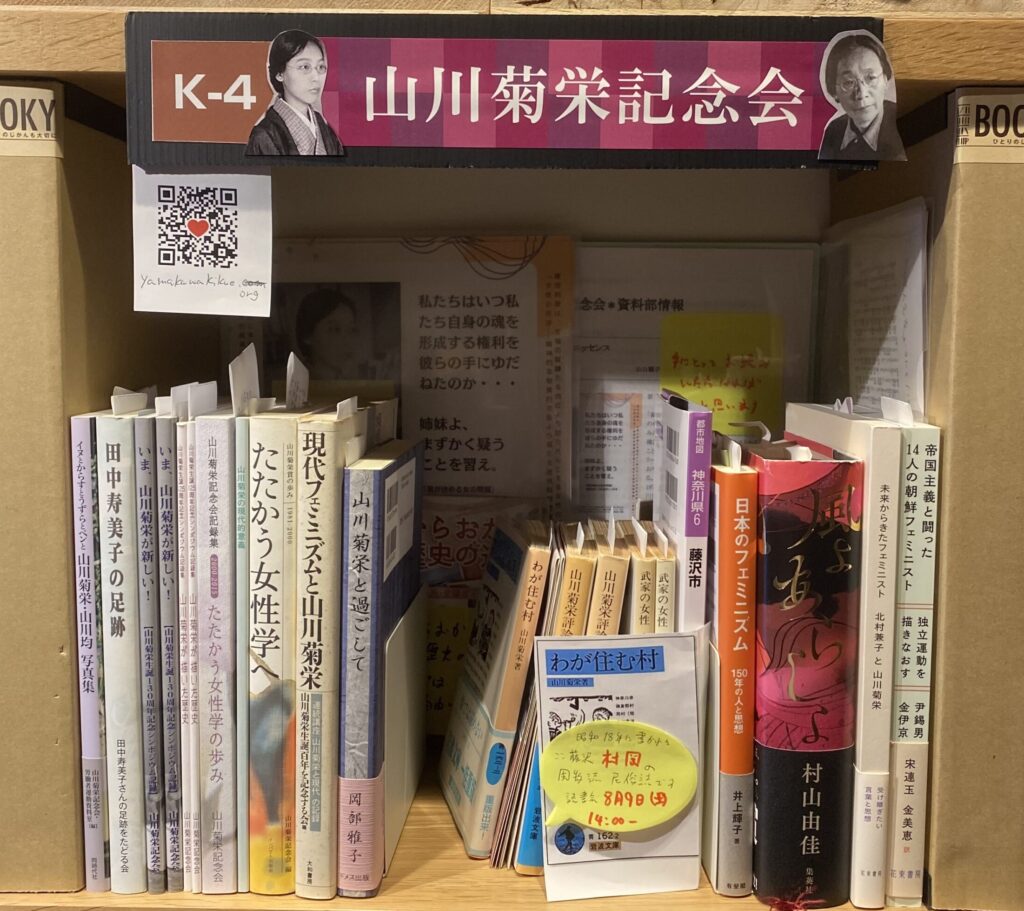

その普及力の一つになってきているのが、藤沢BOOKYさんでの読書会と記念会の小さな本棚です。いつもお世話になっているBOOKYさんが11月5日に『神奈川新聞』にとりあげられたとのことです。(街の書店探訪 シェア型本屋&カフェBOOKY(藤沢))

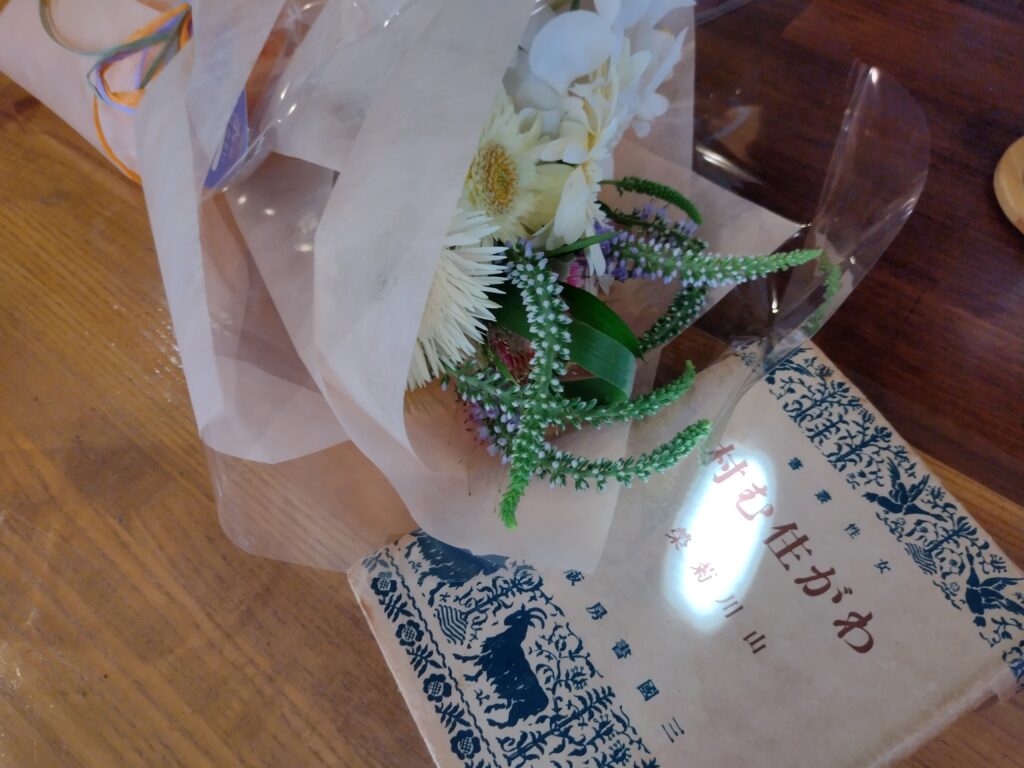

今度の11月15日土曜日には藤沢BOOKYさんで「ひと箱古本市」(出店時間は13時~18時)が開催されます。今年の5月にも参加しましたが、山川菊栄記念会関連の出版物を並べますので、ぜひお立ち寄りください。 翌日の11月16日日曜日は、同じくBOOKYさんで第14回の菊栄読書会(14:00~16:00)となります。『わが住む村』の「三代の娘」後半 p.129から読みますので、岩波文庫を忘れずにお持ちいただき、BOOKYさんのおいしい飲み物やお菓子の注文もお願いします。人数を把握するため、記念会までご連絡ください。y.kikueアットマークshonanfujisawa.com

*追記 次回は12月14日(日)を予定しています。