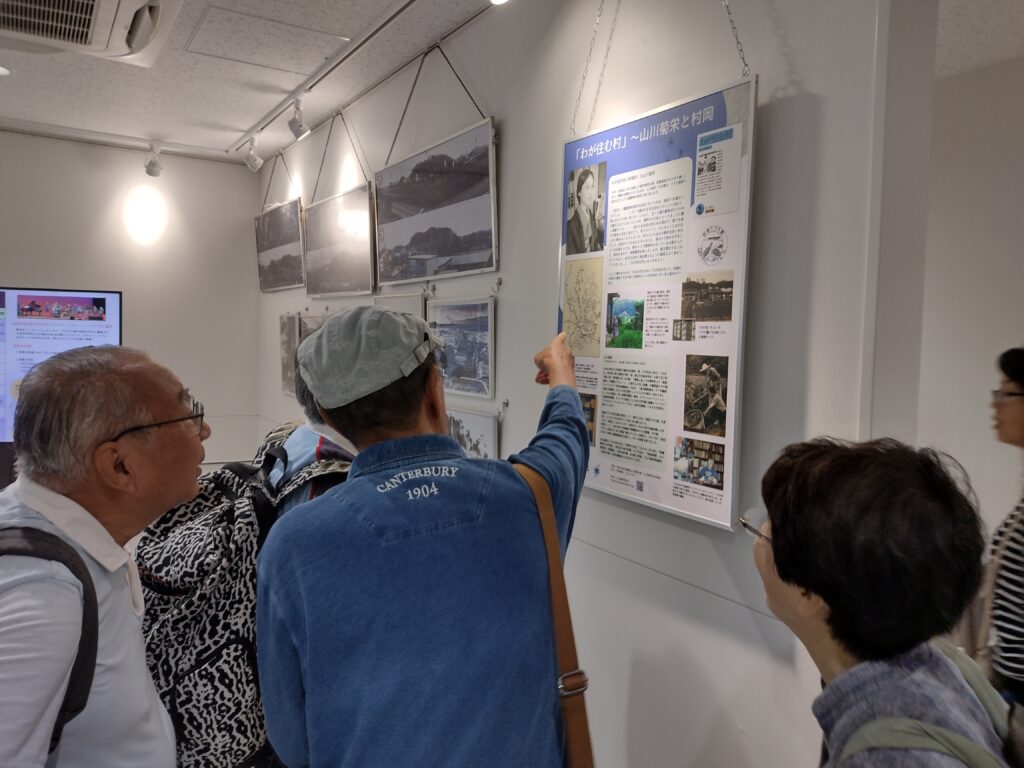

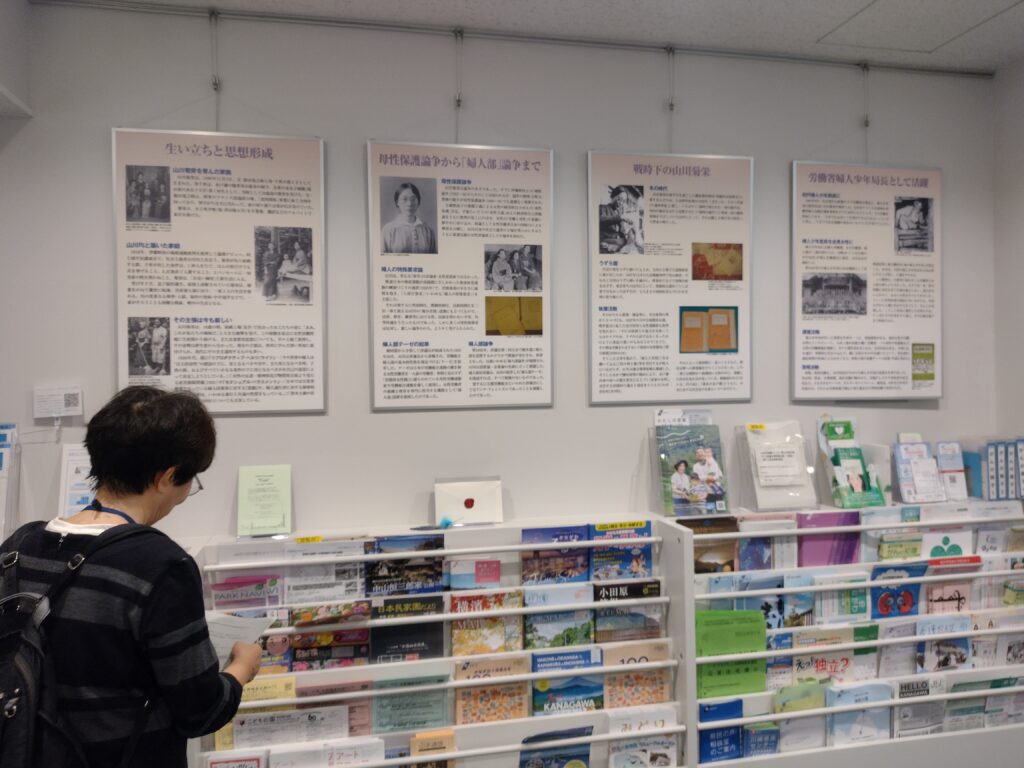

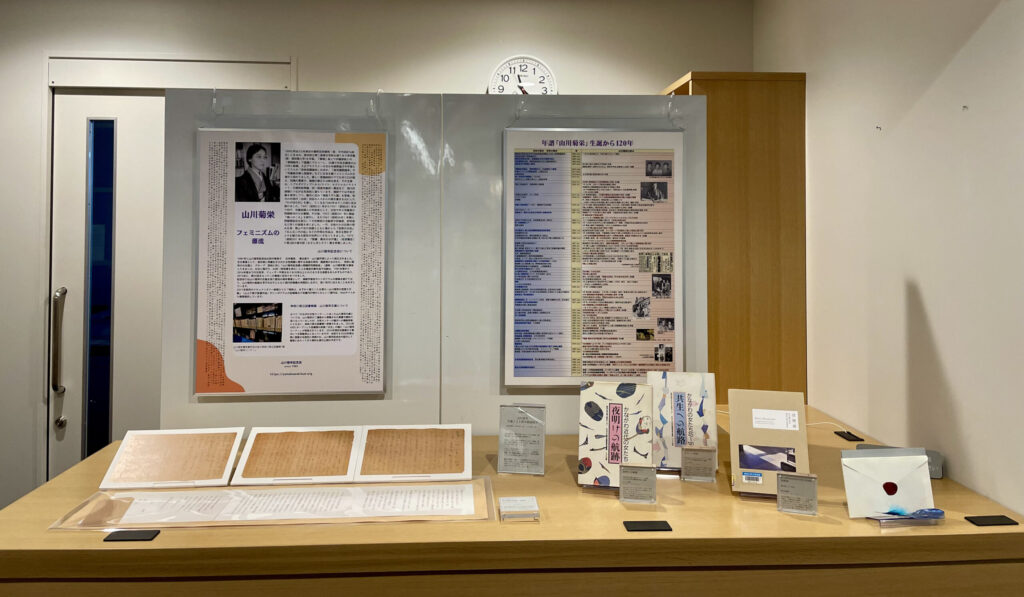

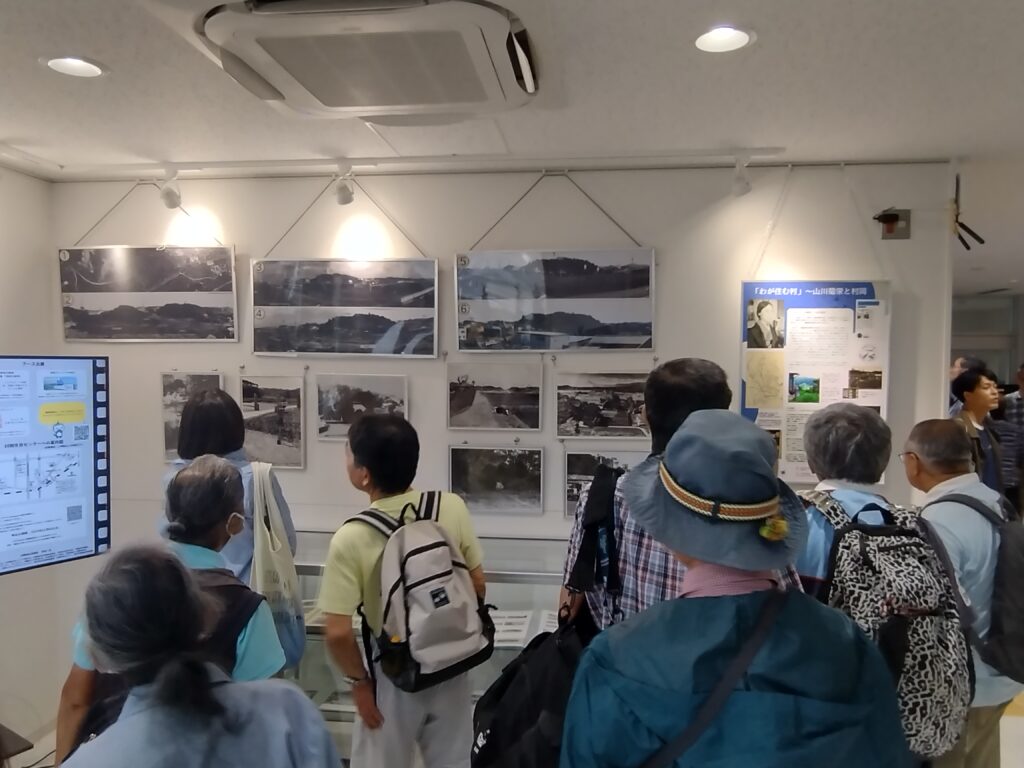

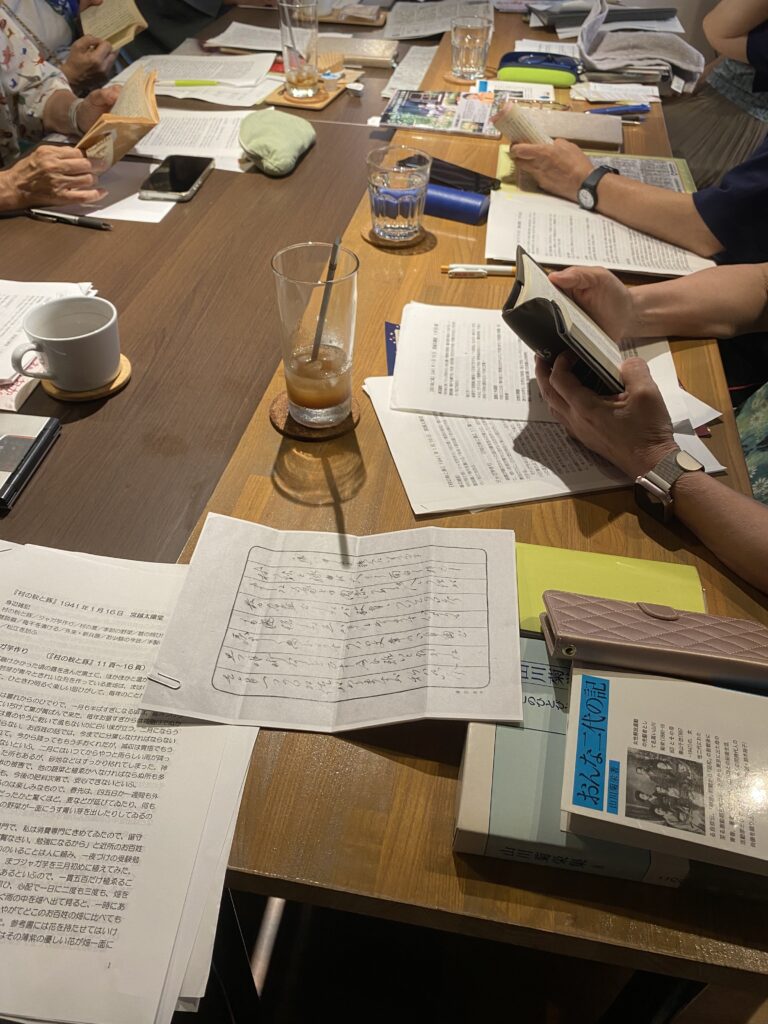

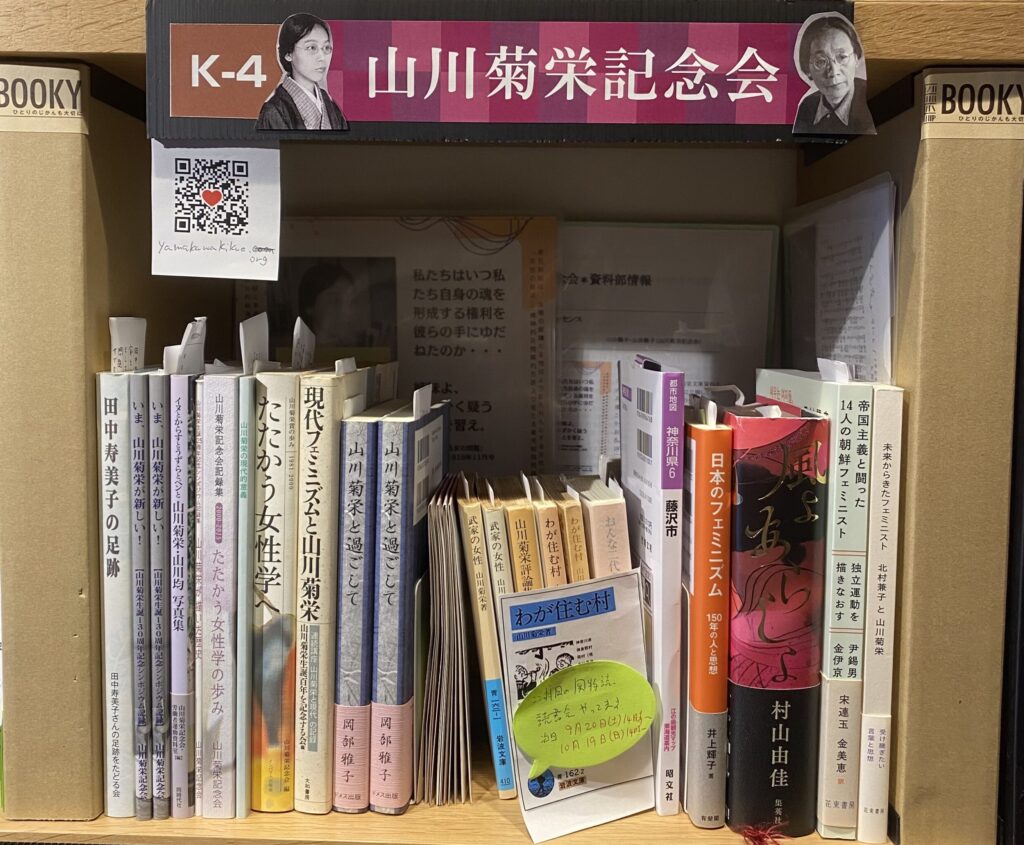

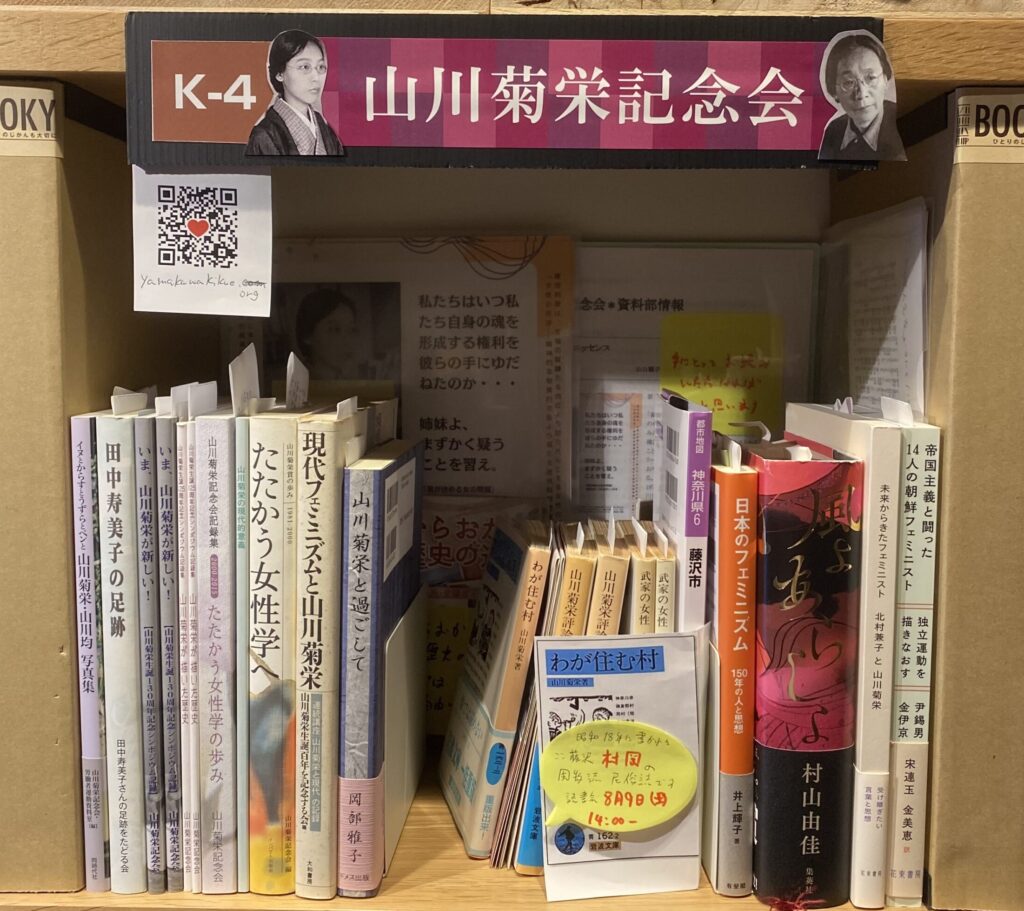

昨年10月にオープンした神奈川県藤沢市の村岡市民センター1階に、関係者のご努力で記念パネル「山川菊栄と村岡」が掲示されたことはこのニュースでお伝えしました。現在、藤沢で行われている読書会「菊栄カフェ」のきっかけは、その場所・BOOKYさんでのドキュメンタリー映画「姉妹よ、まずかく疑うことを習え」の上映でした。地元の方が大勢集まってくださいました。

山川菊栄は村岡の前に、稲村ケ崎にも住んでいたことがあり、海岸に打ち寄せる美しいさざなみから浮かび上がるように、震災前の思い出を綴った「元旦の朝」(『山川菊栄集』第10巻所収)は秀逸なエッセイの一つです。このたび、相模湾を臨む葉山から、国際女性デー3月8日午前に葉山町福祉文化会館で行われる、映画上映の企画のお知らせが届きました。講師は山川菊栄記念会の事務局長山田敬子(たかこ)が務め、関連図書も販売されます。1月24日から、こちらでお申込みくださいますようお願いいたします。

ドキュメンタリー映画DVD上映企画のご相談も随時受け付けています。山川菊栄記念会までお願いいたします。

また、明治末から現代まで三代にわたる日本の女性の生き方をテーマにした日仏合作のコメディ演劇作品『MIMOZA WAYS(ミモザウェイズ)1910–2020』(日仏女性の人権架け橋 ミモザ実行委員会)の東京初演と山川菊栄の登場をこのニュースでお伝えしたのは、三年前のことでした。その後、日本各地、スイスのジュネーブでの国連女性の地位委員会、大阪万博と上演実績を積み、京都での開催が、1月29日(木)から2月1日(日)まで六公演が予定されています。チケットの購入など詳しくはこちらへアクセスしてください。

今年は、1946年に日本女性がはじめて普通選挙権を得て行使した、女性参政権80周年の記念の年です。その幕開けに、こうして山川菊栄関連企画の御案内をいただきました。誤解される場合がありますが、市川房枝や平塚らいてうらの戦前の女性参政権運動に山川菊栄は加わることはありませんでした。社会主義の立場から、資本家やエリートだけで構成される議会の枠組みのまま、女性が単に同様の立場で加わることに批判的でした。それだけでなく、国家の根底にある家父長制と権威主義、言論の自由が保障されていないなかでは、真の男女平等は実現できないという構造的な欠点を見抜きながら、「婦人の特殊要求」に男女ともに行使できる公民権を掲げていました(エリッサ・フェイソンの研究より、下記「山川菊栄の名言エッセンス」PDFリンク先参照)。

わたしたち女性が、男性と一緒に日本の歴史上初めて一票投じることになった、それが戦後第1回の総選挙であり、日本国憲法制定前のことでした。これを目前にして山川菊栄が書いた「解放の黎明に立ちてー歴史的総選挙と婦人参政権」『婦人公論』(1946年4月再生号)の一節にはつぎのような言葉が記されています。

私は総選挙の結果にて婦人の意思が正直に現われることを第一に必要と認め、それを希望する。私は婦人に関する真実を掴みたい、事実を知りたい。買収されまたは強制された投票は真実を語らない。無知は無知でよい、恥ずるに及ばぬ。それは女の罪でなく、過去の日本の罪なのだから。女よ、包みかくすことなく、恐れはばかることなく、大胆に率直に自己の意思を示せ。 解放の第一歩はそれである。

80年たっても全く克服できていない政治と金の問題への批判を含むこの言葉は、今、寒波襲来のなか、憲政史上初の女性首相によって明確な大儀なく総選挙が強行されていることに前にして、深く胸に刺さるものがあります。

*参考

「元旦の朝」『山川菊栄集』第10巻「武家の女性他」所収、岩波書店、1981年、国立国会図書館デジタルコレクション内、田中寿美子, 山川振作 編集『山川菊栄集』10 (武家の女性他),岩波書店,1981.12. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12141436 (参照 2026-01-21)、

国立国会図書館のIDを取得するとアクセスできます。ID取得は無料です。

山口順子、山田敬子編「山川菊栄の名言エッセンス」 『山川菊栄記念会・資料部情報』no.4,2024年6月PDF 現代に通じる、ジェンダー不平等への山川菊栄の批判的名言を解説しています。オープンアクセスでどなたでも自由にご覧いただけます。