11月17日に開催された、第5回菊栄カフェ・読書会の報告ですが、8名のみなさまのご参加がありました。会場のBOOKYさんにはいつものように御協力いただきありがとうございました。

前半は、山川菊栄関連の話題提供・共有として、記念会サイトで公開している「山川菊栄記念館*資料部情報」を印刷したファイルなどのプリントアウトをBOOKYさんに来店した方が、いつでも読んでもらえるように、12月1日から新たにレンタルスペースの棚一つに置いていくことになりました。

また、日仏会館百周年記念日仏シンポジウム「フランスにおける40年の日本研究、これからは?」(11/14-15)二日目にあった「人種差別と植民地主義を再考する」の中で、ピエール=フランソワ・スイリ(元ジュネーブ大学教授)氏が、戦前の日本において、山川菊栄だけが、人種・性・階級の差別をあわせて論じていたと紹介されたとのことで、その根拠となる山川菊栄著「人種的偏見・性的偏見・階級的偏見」(『雄弁』1924年6月号掲載)について、朗読をつうじて共有しました。

後半は、村岡公民館に掲示してある弥勒寺周辺の書き起こし地図の写真提供があり、みんなでみました。「山川均邸」などがかかれています。そのあと、「わが住む村」の続き(p27~p39)から「助郷の禍」「黒船来たる」を一龍斎春水さんの朗読で読み、引用と菊栄の文章の絶妙なバランスに気づかされました。

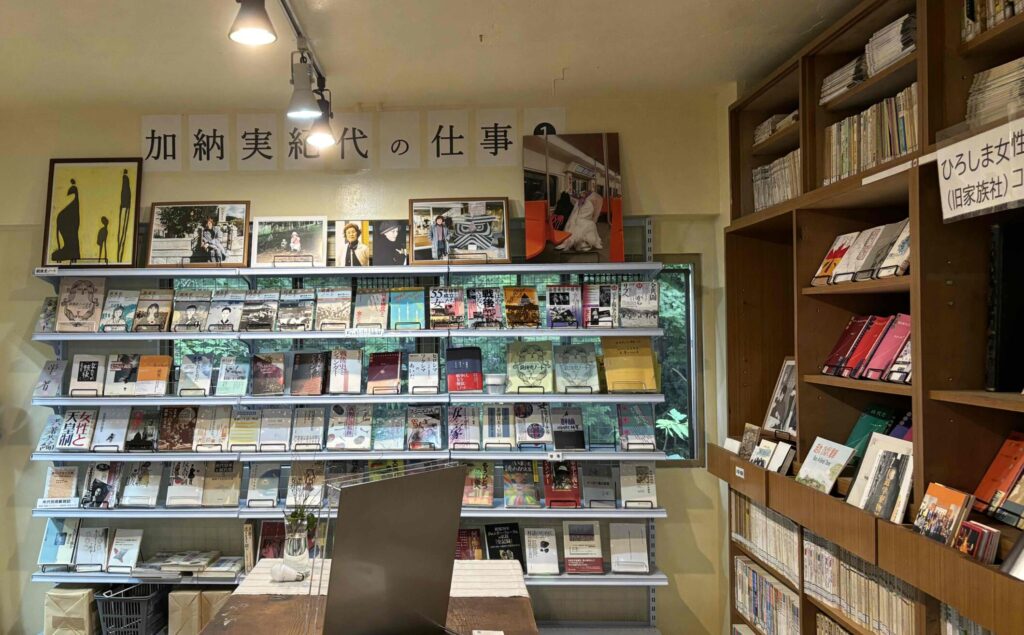

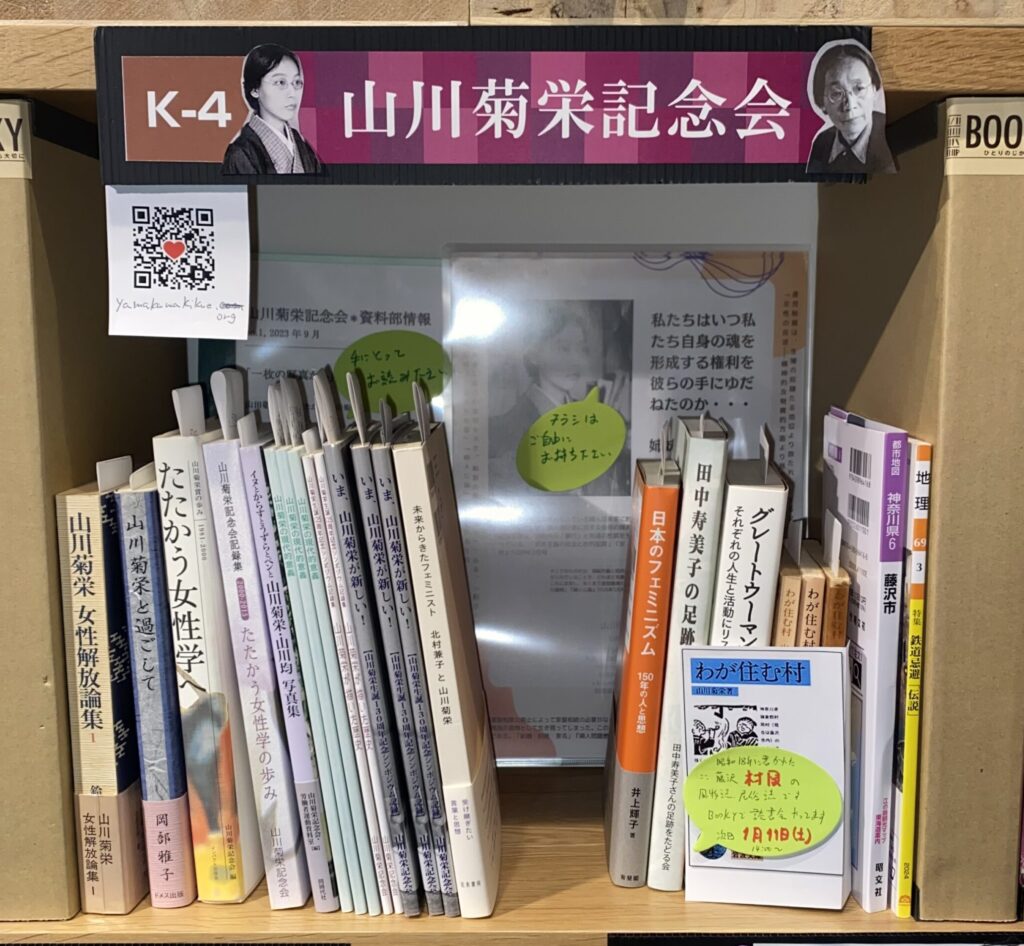

12月1日からいよいよ、会場としているBOOKYさんの本棚をレンタルし、「山川菊栄記念会」書店をオープンしました。記念会の編集出版書籍をはじめ、菊栄の著作や、女性関連書籍を販売します。『わが住む村』岩波文庫の古本も何冊か置きましたので、お持ちでない方はここからお求め下さい。

このほか、菊栄資料のプリントアウトもこの棚に置いておきますので、BOOKYさんにぜひご来店くださって、手に取って読んでいただけたらと思います。

BOOKYさんの営業日・時間はこちらをご確認ください(金土日月営業です)。

*次回読書会は2025年1月11日(土曜日)14:00から開催です*

BOOKYさんで何か好きなものをオーダーしてくだされば、どなたでも参加できます。イスの用意がありますので、初めての方はご連絡いただければ幸いです。

*参考 文中の各種文献がダウンロードできるリンクをご紹介します。

・山川菊栄著「人種的偏見・性的偏見・階級的偏見」(『雄弁』1924年6月号掲載。)が読めるのは、

田中寿美子, 山川振作 編集『山川菊栄集』3,岩波書店,1982.4. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12144384/1/139

鈴木裕子 編『山川菊栄女性解放論集』2,岩波書店,1984.5. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/12143124/1/45

・棚においてあるPDFのダウンロードができる場所:オープンアクセスでどなたでも自由にお読みいただけるようにしています。

山川菊栄記念会『資料部情報』https://yamakawakikue.org/archives_info/

山口順子「『山川菊栄文庫資料』(神奈川県立図書館蔵)のうち青山延寿出版関係史料概要について」補論で「覚書 幕末の水戸藩への道程」を書いています。(科研B-20H01319「維新政権期の木版刊行物に関する学際的研究およびオープンサイエンスの推進」2020年度~2023年度 研究代表・国文学研究資料館研究部・総合研究大学院大学 藤實久美子教授)の研究サイト内 からダウンロードできます