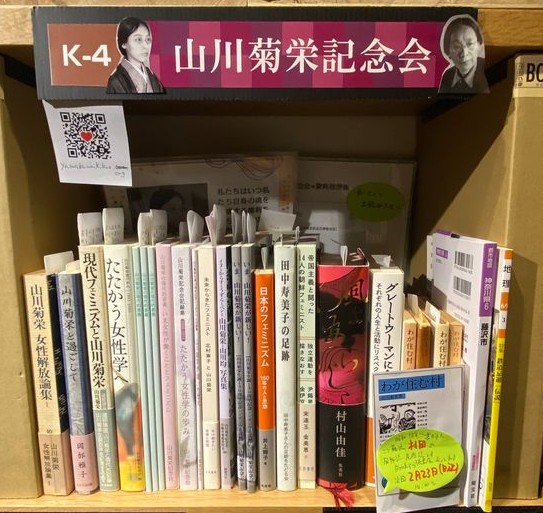

2024年5月にスタートした山川菊栄カフェ「わが住む村」の読書会ですが、年を越えて第7回を迎えるまでになり、毎回10人前後の人々が藤沢のシェア型ブックカフェBOOKYさんに集いあっています。昨年12月にはカフェの一隅を照らすように山川菊栄の本棚も実現し、著書や山川菊栄記念会が刊行してきた書籍などを手に取っていただけるようになりました。現在は絶版中で新刊書店では入手しにくい「わが住む村」も用意してありますので、読書会の日でなくても、ぜひともお立ち寄り下さい。(BOOKYさんは金土日月の営業です)。

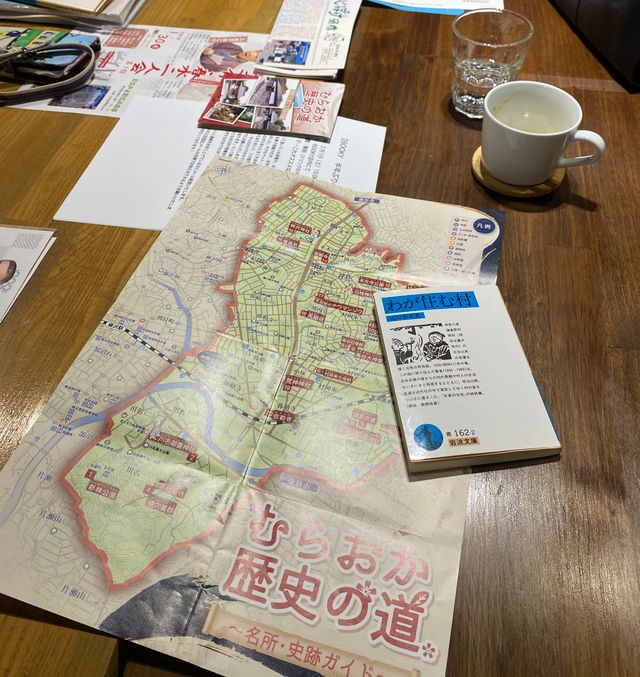

最近は前半を山川菊栄の話題共有の時間とし、後半から「わが住む村」の1~2節を読むという形式に落ち着いています。これまでは、東海道の藤沢宿のはなしを江戸期以前から書き起こされ、宿場町の助郷やら雲助やらの話、黒船襲来、明治天皇の東幸などの話が続きましたが、第7回では「武士と百姓」(p.52~)、「鎮守さまと氏子」(p.58~)あたりを読むことになります。いよいよ村岡地域の風物が登場することでしょう。毎回参加していただいている一龍斎春水さんが朗読をしてくださる予定ですので、こちらも楽しみです。

会場はいつものとおり、藤沢・柄沢橋のブックカフェBOOKYさんにて。参加費は無料ですが、カフェでのオーダーをお願いします。

ブックカフェ営業中ですので、ふらりとお立ち寄りになるのでかまいません。初めての方、大歓迎です。ただし椅子のご用意の都合もありますので、できればご連絡いただけると助かります。みなさまのお越しをお待ちしています。

連絡先:y.kikue @ shonanfujisawa.com (半角をつめてください)

---

前回、第6回(2025年1月11日・日)に開催しました。参加者は9名。

前半に、花束書房より2024年8月に刊行された「帝国主義と闘った14人の朝鮮フェミニスト」(ISBN:978-4-9912489-2-4)の紹介がありました。本文中で紹介されている14人のフェミニストのうち、丁七星(チョンチルソン)の項目では、彼女が日本留学中(1923年)に、山川菊栄の講演を聞いて感銘したことが記されています。

後半、「わが住む村」の朗読は「さがみ野の昔」「村の草分け」の2節。潮があがるはなし、潮鳴りがする話。いまでも藤沢のこのあたりでは、海が鳴ってるのが聞こえると言います。日本武尊の東征の弟橘媛のうた「さねさし相模の国の…」が引かれていて藤沢の地を通ったこと、更級日記に登場する「にしとみ」も、この藤沢市西富(遊行寺の北側あたり)であること、などを話しました。